《景观规划设计》(下)

第六章 城市公共开放空间景观设计

第一节 道路景观规划设计

一、概述

(一)景观视野中的城市道路

1、重要的城市景观廊道

2、体验城市景观的基本路径

3、组织城市景观要素的基本框架

(二)典型道路景观格局

1、格网形景观格局 :也被称为格栅形景观格局。基本特征:道路呈现出明显的横平竖直的正交特征。优势:便于安排建筑与其他城市设施、利于辨认方位等。

2、放射形景观格局:道路形式呈现出强烈的向心特征,勾勒出明显的中心性和秩序。

3、环形景观格局:主要特征:道路系统呈现明显的环状围绕某一中心区域逐步展开,形成具有明显向心性的圈层景观形态。此类道路景观常常被应用于需要明确突出城市核心的场合。

4、不规则形景观格局:形态大多因地制宜,很好地结合了城市的地形特征,并呈现出一种随机、自然的特点。

5、复合形景观格局

(三)道路的景观学分类

1、基于景观属性的分类:

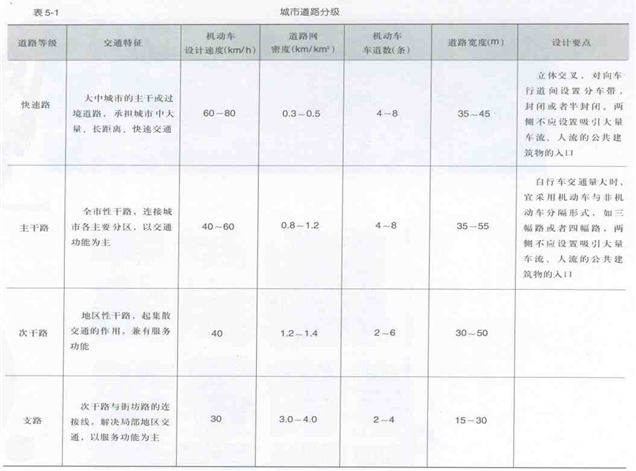

2、基于景观尺度的分类

二、道路景观设计

道路景观规划设计应当与道路规划同步进行。理想的道路景观规划设计应当是在道路交通规划师开始步线选型时就应当介入,而不能等到线形定位之后,甚至是道路路基施工完毕再开始考虑。

(一)设计原则

1、功能性原则

2、生态性原则

3、文化性原则

4、形态美原则

(二)设计的方法与步骤

1、现状景观调研与分析

2、明确问题与潜力

3、确定景观设计目标

4、制定景观设计策略

5、确定景观序列

6、精心设计关键景观节点

7、景观设计成果构成

(1)规划设计说明书

(2)位置与区位分析图

(3)现状建筑质量评析图

(4)现状景观风貌分析图

(5)现状用地功能分析图

(6)规划设计目标与理念

(7)规划设计专项研究——功能结构图

(8)规划设计专项研究——建筑性质图

(9)规划设计专项研究——绿化与景观系统

(10)规划设计专项研究——交通与停车

(11)主要节点景观详细设计

(12)临街建筑平面与立面设计

(13)路面与铺装详细设计

(14)街道设施详细设计

(15)街道绿化详细设计

(16)街景设计导则

(三)设计要点

1、定位

在城市结构中的位置与地位

历史和现状条件

城市未来发展的目标和方向

道路的自然条件

2、功能

3、空间

(1)竖向空间景观

(2)水平空间景观

4、美学

5、材质

6、色彩

包括基面色彩、街道墙色彩以及街道设置物色彩三方面。

道路色彩的选择与道路的性质密切相关。

7、设施与小品

(1)街道设施的布置要具有同一性。

(2)不同组合方式产生多样化的空间效果,其组合方式随设施及街道的功能而不同。

(3)特殊街道设施(如消防栓、垃圾桶等)应根据相关规范满足设置间距要求

(4)主要是景观性道路和重要节点的门户、设施、小品应有专门化的、非规格化的设计。

(四)道路景观设计与速度

1、道路特征与速度

对道路上各种运动的方向、速度加以控制或引导是道路景观设计需要考虑的主要因素。

2、基于不同速度的道路景观设计

第二节 广场景观规划设计

城市公共开放空间由广场、公园绿地、道路共同构成。城市广场作为城市中供人们集会、交通、游憩和文化交流的重要职能空间,往往位于城市的节点上,其设计的好坏直接影响城市整体的景观风貌品质。

1、 概述

城市广场是为满足人们多种社会生活需要而建设的具有一定规模的节点型城市公共开放空间。它是物质要素(硬质景观和软质景观)与非物质要素(人的活动)的复合物。

城市广场既是一个重要的城市景观要素,也是组织居民多样活动的社会功能场所。它是现代城市空间环境中最具公共性、最能反映都市文明和气氛的开放空间,是城市的“起居室”。

1、城市广场在城市中的景观特征

形象:城市广场景观特征的外在表现,代表着城市的风俗习惯、文化内涵和审美取向等。

功能:广场使用的合理性。研究的核心问题是人的行为与精神需求。不同级别、不同类型的广场有不同的功能要求。

主题和意义内涵

环境:对应着生态、绿化,就是广场的自然和人工景观的塑造。

2、现代城市广场的设计趋势

二、城市广场分类

(一)按照广场功能分类

1、市政广场

2、纪念广场

3、交通广场

4、商业广场

5、市民休闲广场

6、建筑广场

(二)按照广场的形式分类

(三)按照广场的地形分类

三、城市广场景观规划设计原则

1、满足人在广场中的行为心理

2、城市空间体系分布的整体性

3、讲究可持续发展的生态设计

4、建设连续的步行环境

5、突出个性特色

6、重视并融合公众参与

四、城市广场景观要素设计

1、地形设计

2、绿化设计

3、色彩设计

4、地面铺装设计

5、景观环境小品设计

纪念性广场要控制环境小品的数量,以简洁、稳重、肃穆的风格为主。商业广场应追求活跃的气氛,造型和色彩也要体现商业氛围。

第三节 城市公园景观规划设计

城市公园是城市景观的重要组成部分,是向公众开放的,由政府或公共团体建设经营,供公众游憩、观赏、娱乐、进行体育锻炼、科普教育的场地。具有改善城市生态、防灾减灾、美化城市的作用,积极而有利地促进了城市经济、文化、环境的发展。

一、城市公园的发展

17世纪中叶,英法新兴的资产阶级统治者把宫苑和私园向公众开放,统称为公园(Public Park)。

美国第一个近代造园家唐宁(Andrew Jackson Downing)1841年出版了《风景园艺理论与实践概要》一书,阐明了浪漫主义的造园艺术。

唐宁继承者奥姆斯特德(Frederick law Olmsted)等人设计了以“绿草地”为题的纽约中央公园的设计。其手法被提炼为“奥姆斯特德原则”。

继纽约中央公园之后,北美各地掀起了一场“城市公园运动”。

奥姆斯特德在波士顿城市规划中首次提出了“公园系统”的概念,并付诸实际。

二、城市公园的分类

《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002)中将公园绿地分为5个中类及11个小类:

综合公园:内容丰富,有相应设施,适合于公众开展各类户外活动的规模较大的绿地。分为:全市性公园、区域性公园。

社区公园:为一定居住用地范围内的居民服务,具有一定活动内容和设施的集中绿地。分为:居住区公园、小区游园。

专类公园:具有特定内容或形式,有一定游憩设施的绿地。分为:儿童公园、动物园、植物园、历史名园、风景名胜公园、游乐公园。

带状公园:沿城市道路、城墙、水滨等,有一定游憩设施的狭长形绿地。

街旁绿地:位于城市道路用地之外,相对独立成片的绿地,包括街道广场绿地、小型沿街绿化用地等。

三、相关术语与概念

公园面积率=(区域内公园面积总和 / 区域总面